Dopo otto anni di blocco e lunghi mesi di trattative, i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici hanno cominciato a passare dalle parole ai fatti. Chi lavora nei ministeri, nelle agenzie fiscali o negli enti pubblici non economici come l’Inps e l’Aci ha ricevuto gli arretrati una tantum (da 370 a 712 euro) il 1° marzo e gli aumenti nel cedolino dello stesso mese. Negli altri settori l’attesa non dovrebbe essere lunga: gli accordi sono stati firmati tra il 9 e il 23 febbraio e, dopo i passaggi in Corte dei conti e Consiglio dei ministri per il via libera finale, dovrebbero far sentire i propri effetti sulle buste paga di aprile: più o meno nei giorni in cui gli oltre tre milioni di dipendenti pubblici voteranno il rinnovo delle Rsu nei loro uffici.

La corsa pre-elettorale, anche se non ha avuto grosse ricadute sul voto degli statali, è riuscita insomma a sbloccare uno stallo pluriennale. Ma ha contribuito a un inedito assoluto per i rinnovi contrattuali: gli aumenti “con l’elastico”. Le buste paga di oltre due dei tre milioni di dipendenti pubblici entrano infatti in una sorta di altalena che vede aumentare gli stipendi in questi mesi, per poi perdere un pezzo a partire dal 1° gennaio prossimo.

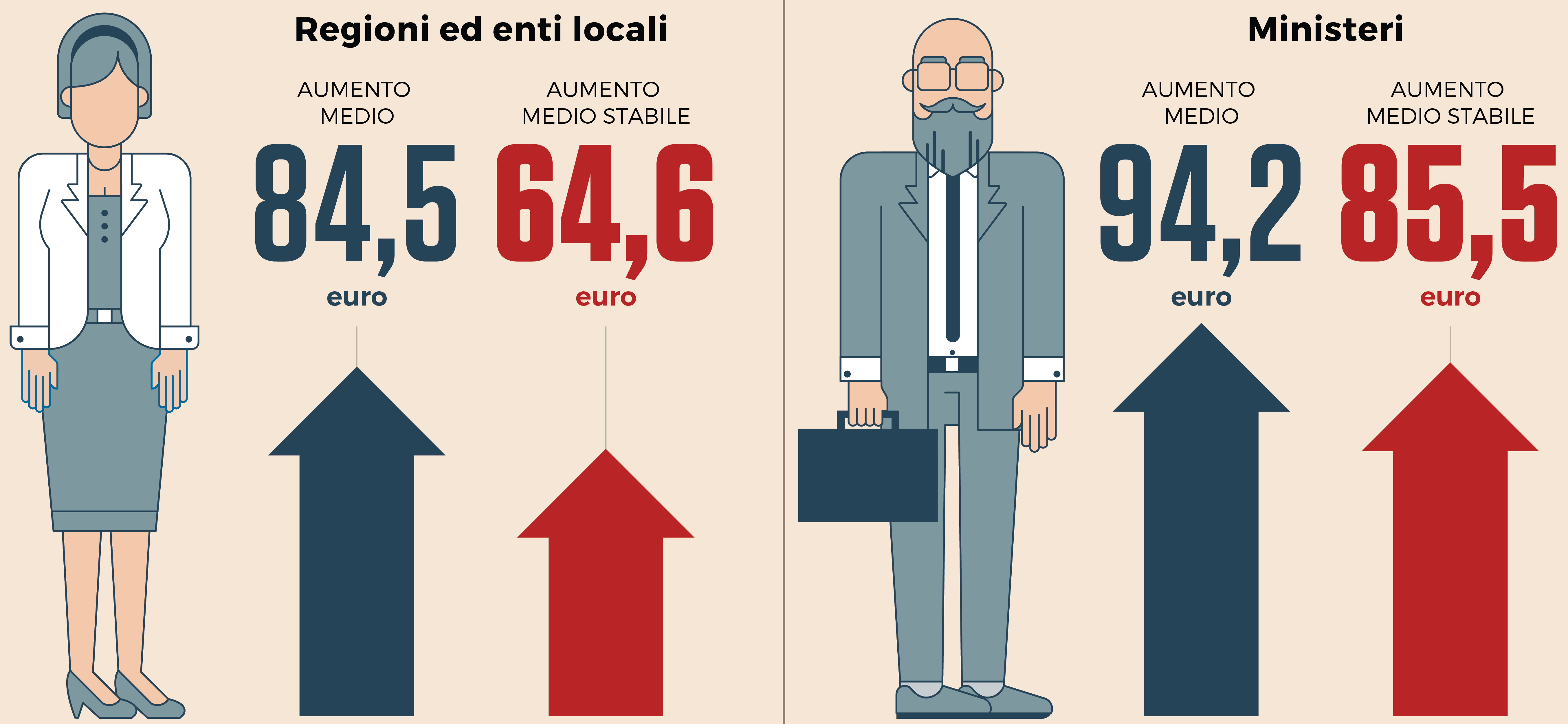

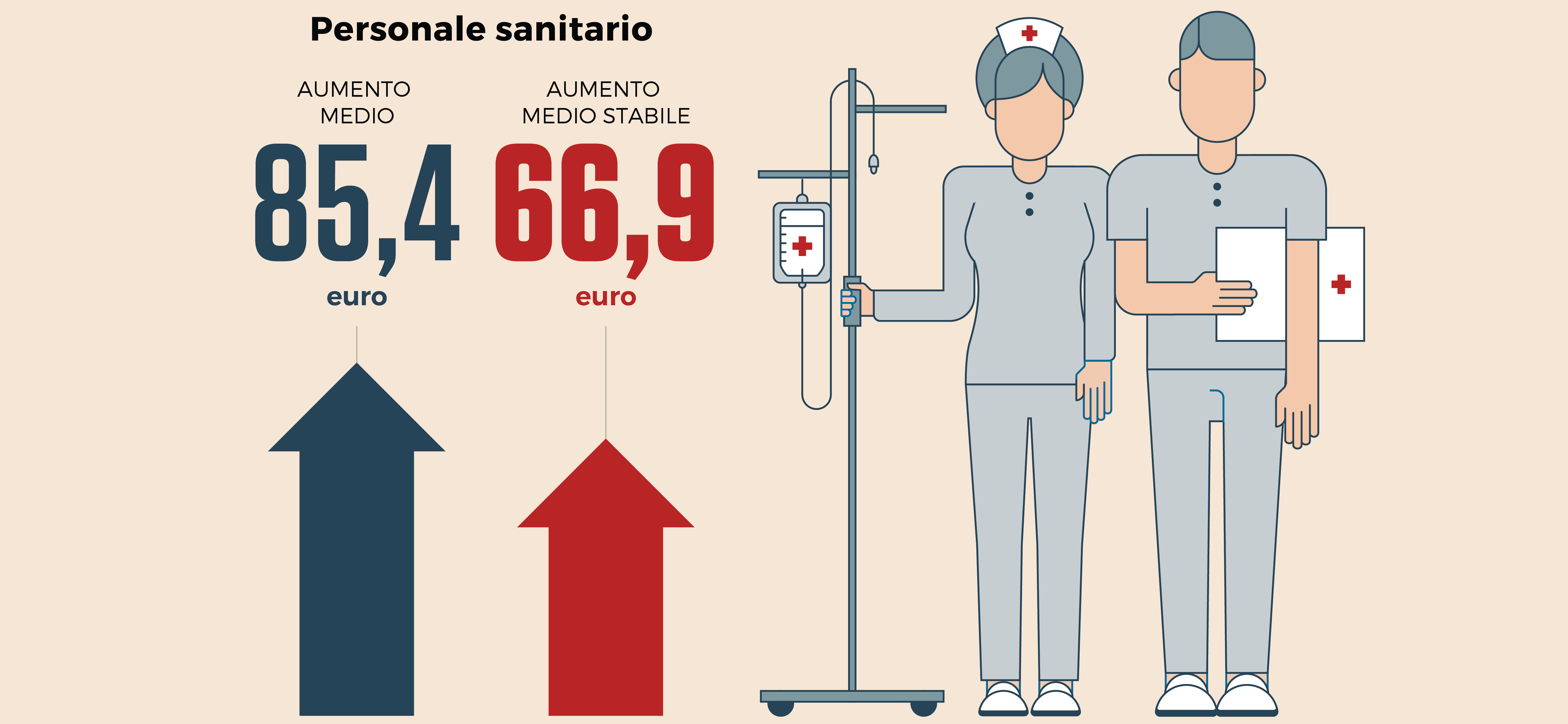

A muovere l’altalena è il cosiddetto «elemento perequativo», cioè un tassello aggiuntivo pensato per sostenere un po’ i redditi più bassi. Aggiuntivo ma temporaneo, con il risultato che – si vedano le tabelle elaborate dal Sole 24 Ore sulla base dei nuovi contratti -?i dipendenti di regioni e sanità (un milione di persone in tutto) perderanno da gennaio una ventina di euro al mese, cioè circa il 24% dell’aumento. E una sorte simile toccherà a chi occupa gli scalini più bassi nella gerarchia statale e agli insegnanti con meno anzianità. Un dato chiave emerge chiaro proprio dai numeri qui a fianco:?per la natura «perequativa» dell’aumento ballerino, a perdere di più sarà chi guadagna meno.

La corsa ai rinnovi, in un calendario scandito dagli appuntamenti elettorali, aiuta a spiegare le origini di questo yo-yo retributivo. La storia inizia con l’intesa firmata dal governo Renzi con i sindacati il 30 novembre 2016 che, quattro giorni prima del referendum costituzionale, aveva promesso a tutti i dipendenti pubblici «aumenti medi» da 85 euro lordi al mese. L’attuazione di quell’accordo, però, ha dovuto fare i conti con i meccanismi dei rinnovi contrattuali. Nonostante le intenzioni iniziali di distribuire gli aumenti con un sistema a “piramide rovesciata” (più soldi a chi guadagna meno), alla fine si è imboccata la classica strada dell’intervento lineare: strada dettata dalle pressioni sindacali, ma anche dalla difficoltà tecnica di prevedere davvero scansioni diverse.

Come in tutti i rinnovi del passato, quindi, si sono fatti un po’ di calcoli per trovare la percentuale di aumento, uguale per tutti, da applicare alle retribuzioni medie di ogni settore.

Il numero magico, plasmato sui dipendenti ministeriali finanziati direttamente dalla legge di bilancio, è stato individuato nel 3,48 per cento. Di qui il primo problema: la stessa percentuale, nella maggioranza degli altri settori della Pa, produce un aumento più basso degli 85 euro medi promessi dall’accordo, perché gli stipendi sono più leggeri.

È nata anche da qui l’esigenza di puntellare i redditi più bassi con l’elemento perequativo, che ha racimolato risorse nei vari settori per raggiungere o almeno avvicinare l’obiettivo degli 85 euro.

L’«elemento perequativo» è stato sostenuto anche con l’esigenza di sterilizzare l’effetto degli aumenti contrattuali sul diritto al bonus da 80 euro. Ma i numeri dicono che il rapporto fra i due fattori è casuale, e quasi inesistente. All’inizio del confronto sui nuovi contratti, i calcoli dell’Aran hanno individuato 309mila dipendenti “a rischio” perché i loro stipendi si collocavano nella fascia fra 24mila e 26mila euro, quella in cui il bonus Renzi scende al crescere del reddito. A loro, l’aumento (lordo) portato dai contratti sarebbe costato la perdita parziale o totale degli euro (netti) garantiti dal bonus.

Del problema si è occupata l’ultima manovra, che ha alzato da 24mila a 24.600 euro la soglia sopra la quale il bonus Renzi comincia ad alleggerirsi, e da 26mila a 26.600 quella da cui si azzera. La mossa riguarda anche i dipendenti privati, risolve (in parte) il problema degli statali, ma non riguarda la maggioranza degli stipendi più bassi rafforzati dall’aumento temporaneo (26mila euro significano 2mila euro lordi per 13 mensilità).

La questione, insomma, è destinata a tornare d’attualità con la prossima manovra, che dovrebbe anche trovare i soldi per un altro rinnovo contrattuale perché le intese dei mesi scorsi riguardano il triennio 2016-2018. Ma le incognite che circondano governo e conti pubblici rendono vano ogni vaticinio sul punto.

Il Sole 24 Ore – 21 marzo 2018