Il costo chiavi in mano dell’accordo del 30 novembre scorso, quello che ha promesso 85 euro di aumenti medi mensili con il rinnovo dei contratti ai dipendenti pubblici, supera i 5 miliardi. Il compito di completare la ricerca dei fondi tocca alla legge di bilancio, e il capitolo-statali sembra destinato a diventare il più corposo nella colonna della spesa di una manovra che alle altre uscite dedica per ora cifre declinate in milioni e non in miliardi.

Tempi stretti

Finora, nonostante la sentenza della Consulta che impone di sbloccare i contratti pubblici sia in Gazzetta Ufficiale dal luglio del 2015, il riavvio della macchina congelata dal 2010 è rimasto sullo sfondo, anche perché prima occorreva definire le nuove regole del pubblico impiego in attuazione della riforma Madia. Ora però articoli e commi sono a posto, la decisione della Consulta non può essere lasciata in naftalina per sempre e in primavera sono in calendario le elezioni politiche, oltre al rinnovo delle Rsu del pubblico impiego. Aspettare ancora, insomma, non si può.

Numeri difficili

La manovra 2016 ha messo sul tavolo 300 milioni, praticamente simbolici, quella per quest’anno ha aggiunto 900 milioni e ora tocca alla nuova legge di bilancio completare il quadro. In un panorama iniziale da 20 miliardi dedicati per l’80% al blocco degli aumenti dell’Iva, i tecnici sono al lavoro per cercare almeno 1,7 miliardi, a cui vanno aggiunti i fondi (100-200 milioni) per evitare che gli aumenti cancellino il bonus da 80 euro e quelli per completare la ricostruzione di carriera di militari e forze dell’ordine.

IL QUADRO DEI COSTI

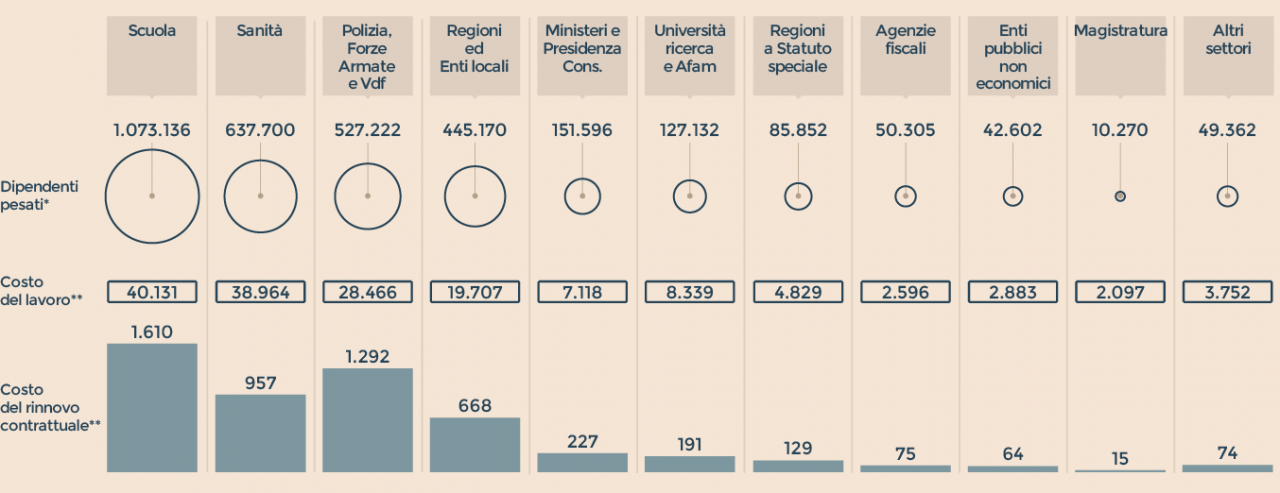

Gli organici, il costo del lavoro e gli oneri stimati per il rinnovo contrattuale nei diversi ambiti del pubblico impiego. (*) I dipendenti a tempo parziale sono calcolati al 50% e al 75% nel caso di part time con orario superiore; (**) valori in milioni. (Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati conto annuale del Tesoro)

Il quadro dei costi

I numeri su cui lavora il governo portano insomma a uno stanziamento a regime da 2,9 miliardi, che copre solo i nuovi contratti della pubblica amministrazione centrale, da Palazzo Chigi ai ministeri, dalla scuola agli enti non economici come l’Inps o l’Aci. Agli altri, che lavorano in sanità, regioni, province, comuni, città metropolitane e università, devono pensare i bilanci autonomi dei loro datori di lavoro.

Le cifre che si studiano fra ministero dell’Economia e Funzione pubblica indicano quindi un costo annuale di poco sopra a 1.500 euro a dipendente: 85 euro, infatti, significano 1.105 euro lordi all’anno spalmati in 13 mensilità, a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi (38,4%, fra contributi previdenziali e buonuscite). Il totale arriva a 1.529 euro. Nel grafico sopra, basato sull’ultimo censimento del personale pubblico, si tiene conto in modo prudenziale del turn over più recente, ma anche dei 510 milioni già stanziati per forze armate e sicurezza.

Gli enti territoriali

Fuori dal perimetro della manovra restano 1,2 milioni di dipendenti pubblici, ma anche in questo caso i numeri sono predeterminati. Gli accantonamenti sono infatti obbligatori, fissati con decreto di Palazzo Chigi, e servono a garantire aumenti analoghi a quelli degli altri comparti. I costi per la finanza pubblica arrivano così intorno ai 5,4 miliardi all’anno, cioè esattamente la cifra risparmiata fra 2011 e 2016 con il blocco dei contratti, il congelamento degli stipendi e il freno tirato sulle assunzioni. Misure che hanno fermato i costi, ma che non possono certo essere usate in modo strutturale senza svuotare gli uffici di personale, competenze e motivazioni.

Equilibrio da trovare

I lunghi anni di blocco, anzi, complicano i meccanismi della ripresa, a partire dalla divisione dei compiti fra manovra e bilanci locali. Nel caso di ospedali e Asl, per esempio, il costo del lavoro è a carico del fondo sanitario nazionale, e la scorsa settimana le Regioni hanno fatto sapere che l’aumento nominale da un miliardo, già previsto per il 2018, non basta più, perché il rinnovo contrattuale rischia di assorbirlo quasi tutto. Dal canto loro, per ragioni ovvie i sindaci si sono finora ben guardati dal manifestare in pubblico le preoccupazioni che nutrono in privato, ma il problema dei conti non è da poco.

Giusto ieri la sindaca di Roma Raggi ha chiesto al governo di rivedere le regole per le assunzioni denunciando «una carenza di organico di quasi 8mila unità» in Campidoglio: ma il rinnovo dei contratti arriva proprio mentre si riaprono gli spazi per i nuovi ingressi, perché il turn over è appena stato triplicato per i comuni che non sforano i parametri di crisi (grazie alla manovrina di primavera possono dedicare alle assunzioni il 75% dei risparmi prodotti dalle uscite, invece del 25% previsto prima); con il risultato di accendere un doppio motore per la spesa di personale.

La partita fisso-variabile complica la trattativa

Dopo i giri di riscaldamento dei mesi scorsi, le trattative per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego dovranno affrontare una domanda semplice nei contenuti ma complicata nella risposta: quanti degli 85 euro lordi devono andare sul tabellare, la quota fissa dello stipendio, e quanti vanno invece destinati alla parte variabile, e in particolare ai premi per gli uffici e i dipendenti più “produttivi”?

I sindacati premono per mettere tutto sul tabellare, dando al nuovo contratto la funzione di recuperare un po’ del tempo perduto in termini di perdita di potere d’acquisto delle buste paga; la direttiva “madre” della Funzione pubblica, che fissa i principi da accogliere in tutti i comparti, indica invece una prospettiva diversa, e chiede di seguire nella distribuzione degli aumenti la divisione attuale tra stipendi e indennità: oggi in media il tabellare copre l’80% della busta paga, in un quadro che varia dall’88,5% di fisso nella scuola al 53,3% di Palazzo Chigi (dove gli stipendi sono più alti della media), e gli 85 euro in arrivo dovrebbero più o meno replicare questa architettura.

Anche sul tema eterno della misurazione delle performance e della conseguente assegnazione dei premi di produttività, la quadratura del cerchio è tutta da trovare. La riforma Madia ha cancellato i pilastri del decreto Brunetta del 2009, mai attuato, che puntava l’enfasi sulla produttività individuale e avrebbe imposto di distinguere i dipendenti di ogni ufficio in tre fasce rigide di merito, azzerando i premi almeno a un quarto del personale. Le nuove regole riportano il baricentro sui risultati degli uffici, e chiedono alle amministrazioni di garantire una «significativa differenziazione» nei giudizi, quindi negli euro in busta paga: spetta ai contratti il compito di indicare come tradurre in pratica questo ennesimo tentativo.

Le posizioni iniziali appaiono distanti anche sulla cosiddetta “piramide rovesciata”, il meccanismo che secondo il governo dovrebbe concentrare gli aumenti sulle fasce più basse di stipendio. La questione si incrocia con gli effetti collaterali sul bonus da 80 euro: l’intesa del 30 novembre 2016 assicura che gli aumenti contrattuali non faranno perdere il bonus a chi lo riceve oggi, e la ricerca dei fondi in manovra va nella stessa direzione. Una clausola di questo tipo può però far storcere il naso al mondo privato, dove non esistono garanzie analoghe, al punto che nelle scorse settimane si è tornati a discutere sulla possibilità di trasformare il bonus in una detrazione fiscale per farlo entrare a pieno titolo nei meccanismi dell’Irpef: ma l’ipotesi, rilanciata anche dalla segretaria generale della Cgil Susanna Camusso, già in passato era stata bloccata dai troppi problemi tecnici e politici che si porta dietro.

A pesare sulle trattative è però anche il calendario. Governo e sindacati hanno l’interesse comune di archiviare il tutto in tempo per incidere sugli stipendi di marzo-aprile, quando sono in programma le elezioni politiche e il rinnovo delle Rsu del pubblico impiego. Ma per centrare l’obiettivo occorrerebbe chiudere il tutto intorno a metà dicembre, perché dopo la firma all’Aran (l’agenzia che rappresenta la Pa come datore di lavoro) i contratti devono tornare sui tavoli di governo e Corte dei conti per le verifiche finali: un’impresa che oggi pare quasi impossibile. Per scuola e autonomie locali, oltre che per tutte le aree dirigenziali, manca ancora anche l’atto di indirizzo, cioè la mossa iniziale del confronto.

Gianni Trovati – Il Sole 24 Ore – 10 ottobre 2017